医院动态 |

医院动态“三高”结伴,祸不单行……

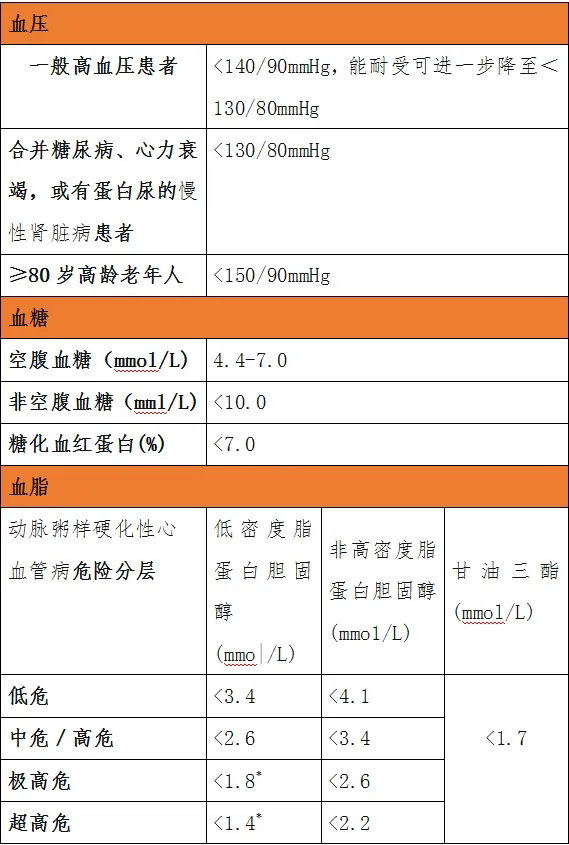

45岁的张先生(化名),半年前才做完心脏支架手术,1个月前还得了小中风,现在肾内科医生通知他到医院造瘘(尿毒症病人透析需要动静脉造瘘),接下来要准备透析治疗了。 短短几年间,张先生连续进出医院多次,手术、透析、药物不断,他总觉得是自己年纪渐长,加上心脏手术和中风的后遗症,才让自己走了“背运”。 殊不知真正的“元凶”是他多年未能控制住的“三高”。张先生罹患糖尿病和高血压多年,一直以为自己还年轻,不要紧,不把高血压、高血糖当回事,这才将自己的身体变成了疾病的“温床”。 俗话说“福无双至,祸不单行”,这句话在健康领域,尤其对于“三高”——高血压、高血糖、高血脂而言,更是警示良言。高血压、高血糖和高血脂都是代谢相关性危险因素,他们有明显的聚集倾向,常常会成对或三联一起发生在同一患者身上,悄然增加心、脑、肾等重要器官的损害风险,成倍增加发生心血管事件和死亡的风险,如同一枚潜在的“健康炸弹”。 但请不要恐慌!面对“三高”的挑战,我们并非束手无策。“三高共管”正是当前国际公认的科学防控策略,旨在通过系统、综合的管理方式,为您筑起一道坚实的健康防线。 为何要“共管”? ——洞察“三高”的内在关联 同根同源:“三高”有着共同的土壤,如不良饮食习惯、缺乏运动、超重肥胖、吸烟酗酒、遗传因素等。 相互加重:其中一项控制不佳,往往会加剧其他代谢异常。例如,高血压可加重糖尿病引起的血管病变,高血脂可促进动脉粥样硬化,影响血压和血糖控制。 1.高血压→加重高血糖、高血脂:长期高血压会损伤血管内皮(血管“保护层”),导致血管壁粗糙、弹性下降;此时血液中脂质(如低密度脂蛋白)更易沉积在血管壁,形成动脉粥样硬化,进而升高血脂;同时,血管损伤会影响胰岛素对血糖的调节效率,加重胰岛素抵抗,导致血糖难控制。 2.高血糖→加重高血压、高血脂:高血糖会持续“侵蚀”血管内皮,使血管变硬、变窄,外周阻力增加,直接推高血压;此外,高血糖还会促进肝脏合成更多甘油三酯,降低高密度脂蛋白(“好血脂”),进一步加重血脂异常。 3.高血脂→加重高血压、高血糖:血脂异常(尤其是低密度脂蛋白升高)会导致动脉粥样硬化斑块形成,使血管腔变窄、血管弹性丧失,血压随之升高;同时,血管壁的斑块会影响组织对胰岛素的敏感性,加剧胰岛素抵抗,导致血糖波动或升高。 结局协同:“三高”共同作用,会极大加速动脉粥样硬化进程,显著增加心肌梗死、脑卒中、肾衰竭等严重疾病的风险,危害是1+1+1>3的效应。 分散、单一的管理模式难以应对这种复杂的局面,唯有“共管”,才能实现效益最大化。 如何实现“共管”? ——掌握综合管理是关键 1.生活方式干预是基石(重中之重) 合理膳食:遵循低盐、低脂、低糖、高纤维原则。建议高血压患者采用美国的阻止高血压饮食或中国心脏健康饮食。 科学运动:减少久坐等静态生活方式,每周至少150 min中等强度身体运动;(如快走、游泳、骑自行车等)。 控制体重:建议控制体重指数<24kg/m2,腹围男性<90cm、女性<85cm。 戒烟限酒:彻底戒烟,严格限制酒精摄入。 心理平衡:保持乐观心态,学会管理压力,保证充足睡眠。 2.规范药物治疗是利器: 遵从医嘱:必须在医生指导下,根据个体情况制定药物治疗方案。 联合用药:医生可能会开具能同时兼顾降压、降糖、调脂作用的药物,或联合使用不同药物,实现“一举多得”或协同增效。 持之以恒:切记不可随意停药、减量或更换药物,定期复诊,让医生评估疗效并及时调整方案。 3.定期监测与随访是保障: 家庭监测:定期在家测量血压、血糖(糖尿病患者),并做好记录。 定期体检:定期前往医疗机构检测血压、血糖、血脂、肝肾功能等指标。 建立健康档案:与您的家庭医生或专科医生保持沟通,建立个人健康档案,便于长期跟踪管理。 “三高”患者临床指标的控制目标值 “共管”的目标与愿景 ——迈向健康未来 “三高共管”的最终目标,不仅仅是让数字(血压、血糖、血脂)达标,更在于最大限度降低心脑血管事件及并发症风险,提高生活质量。减轻个人、家庭及社会的疾病负担。拥有更健康、更长寿、更有活力的生命。 张先生目前在我院内分泌科治疗,通过规范治疗和药物干预,“三高”情况有所控制。我院临床营养科也积极介入,帮助张先生调整饮食结构,培养其健康的饮食和生活习惯,从源头上控制“三高”的形成。 相信通过科学认知、积极行动和系统管理,医患共同努力,一定能够破解“祸不单行”的困局,奏响健康“三重奏”。

上一篇:苏北人民医院来院参观交流中医护理适宜技术 |